0000-0002-8954-3452

0000-0002-8954-3452  pvaliente@uho.edu.cu

pvaliente@uho.edu.cuTania Vargas Fernández2

0000-0003-4285-682X

0000-0003-4285-682X  tvargas@upr.edu.cu

tvargas@upr.edu.cu

Mendive. Revista de Educación, julio-septiembre 2025; 23(3), e4105

Artículo original

Los órganos de gestión de programas de doctorado: estudio desde documentos normativos de once países

Doctoral program management bodies: a study based on regulatory documents from eleven countries

Órgãos gestores de programas de doutorado: um estudo com base em documentos normativos de onze países

Pedro Valiente Sandó1  0000-0002-8954-3452

0000-0002-8954-3452  pvaliente@uho.edu.cu

pvaliente@uho.edu.cu

Tania Vargas Fernández2  0000-0003-4285-682X

0000-0003-4285-682X  tvargas@upr.edu.cu

tvargas@upr.edu.cu

1 Universidad de Holguín "Oscar Lucero Moya". Holguín, Cuba.

2 Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Pinar del Río, Cuba.

Recibido: 8/01/2025

Aceptado: 5/08/2025

RESUMEN

La mejora de la formación doctoral supone optimizar la gestión de sus programas, lo que justifica la creación de órganos colegiados que faciliten dicho proceso. El estudio se planteó el objetivo de identificar tendencias asociadas a las misiones, la estructuración y el contenido funcional de los órganos de gestión de los programas de doctorado, desde el examen de documentos normativos de once países latinoamericanos y europeos. Se revisaron 20 normativas de alcance nacional, institucional y de programas doctorales, con el empleo del análisis de contenido cualitativo. Además de técnicas de la estadística descriptiva, del nivel teórico se utilizaron el análisis-síntesis, la inducción-deducción y el método comparativo. Se identificaron misiones que, como regularidad, justifican la creación de los órganos de gestión objeto de estudio; tendencias relativas a su denominación, composición y el modo de acceso y se caracterizó el comportamiento de su contenido funcional considerando doce procesos característicos de la formación doctoral. Se concluyó que: existe un consenso general y es una práctica instituida la creación de órganos colegiados específicos para gestionar los programas de doctorado; es ampliamente diversa la manera en que se instauran y estructuran dichos órganos y sus denominaciones; el contenido funcional de estos órganos es disímil en cuanto al número de funciones establecidas y la cifra de procesos de la formación doctoral a los que ellas tributan; existe un desequilibrio en la prioridad que, desde su contenido funcional, se ofrece a procesos clave y estratégicos asociados a la formación.

Palabras clave: comité de doctorado; educación de posgrado; formación doctoral; órganos de gestión; programa de doctorado; reglamentos de formación doctoral.

ABSTRACT

Improving doctoral training requires optimizing the management of its programs, which justifies the creation of collegiate bodies to facilitate this process. The study aimed to identify trends associated with the missions, structuring, and functional content of doctoral program management bodies by examining regulatory documents from eleven Latin American and European countries. Twenty national, institutional, and doctoral program regulations were reviewed using qualitative content analysis. In addition to descriptive statistical techniques, theoretical analysis-synthesis, induction-deduction, and the comparative method were used. Missions that regularly justify the creation of the management bodies under study were identified, as well as trends related to their names, composition, and access methods. The behavior of their functional content was characterized by considering twelve processes characteristic of doctoral training. The conclusions were: there is a general consensus and the creation of specific collegiate bodies to manage doctoral programs is an established practice; The way in which these bodies are established and structured, as well as their names, vary widely; the functional content of these bodies varies in terms of the number of established functions and the number of doctoral training processes to which they contribute; and there is an imbalance in the priority given, based on their functional content, to key and strategic processes associated with training.

Keywords: doctoral committee; postgraduate education; doctoral training; governing bodies; doctoral program; doctoral training regulations.

RESUMO

Aprimorar a formação doutoral requer otimizar a gestão dos programas, justificando a criação de colegiados para facilitar esse processo. Este estudo objetivou identificar tendências associadas às missões, estruturação e conteúdo funcional dos colegiados de programas de doutorado, examinando documentos normativos de onze países latino-americanos e europeus. Vinte regulamentações nacionais, institucionais e de programas de doutorado foram revisadas por meio de análise qualitativa de conteúdo. Além de técnicas estatísticas descritivas, foram utilizadas a análise teórica-síntese, a indução-dedução e o método comparativo. Foram identificadas as missões que, por regularidade, justificam a criação dos colegiados em estudo, bem como tendências relacionadas às suas denominações, composição e formas de acesso. O comportamento de seu conteúdo funcional foi caracterizado considerando doze processos característicos da formação doutoral. As conclusões foram: há um consenso geral e a criação de colegiados específicos para a gestão dos programas de doutorado é uma prática estabelecida; a forma como esses colegiados são constituídos e estruturados, bem como suas denominações, varia amplamente; O conteúdo funcional desses órgãos varia em função do número de funções estabelecidas e do número de processos de formação de doutorado para os quais contribuem; há um desequilíbrio na prioridade dada, com base em seu conteúdo funcional, aos processos-chave e estratégicos associados à formação.

Palavras-chave: comissão de doutorado; educação de pós-graduação; formação de doutorado; órgãos de gestão; programa de doutorado; regulamento de formação de doutorado.

INTRODUCCIÓN

Los últimos lustros han sido testigo del crecimiento cuantitativo de los estudios doctorales, que se expresa en un incremento ostensible de la oferta de programas y del número de estudiantes matriculados en ellos. Este fenómeno de alcance global, que también se ha manifestado en Cuba, está coligado a otro fenómeno contemporáneo, con presencia a nivel planetario: el valor creciente del conocimiento y el reconocimiento del papel trascendente de la ciencia, la tecnología y la innovación, como procesos encargados de su creación, acumulación y circulación. Como señalan Carvajal et al. (2020), como se citó en Mendoza et al. (2021): "Un elemento a tener en cuenta a la hora de analizar la importancia de la universidad y de los doctorados en particular, es la asimilación del término Sociedad del Conocimiento. Este paradigma contiene a la formación de doctores como elemento clave para la generación y transferencia de los nuevos conocimientos" (p. 170).

La creciente relevancia de la formación doctoral, en este contexto, ha provocado la necesidad de reconocer y prestar atención al carácter pedagógico de este proceso formativo. Por consiguiente, se ha generado un importante esfuerzo investigativo y se ha incrementado la producción y sistematización de conocimientos relativos a una pedagogía de la educación o la formación doctoral, que no constituye una cuestión casual.

Según Diaz-Bazo (2021), aun cuando los programas doctorales son espacios para la construcción de conocimiento del más alto nivel y generan un marco propicio para la formación y acreditación de los investigadores que un país necesita, "…es poco lo que se conoce sobre qué se enseña y cómo se `enseña' a investigar para formar la identidad y las competencias de un investigador..." En consecuencia, existe una falta de "cultura pedagógica" en la formación de doctores, como reconocen numerosos autores, y esta formación es una "caja negra" con pocos estudios y teorías que ayuden a comprenderla (Diaz-Bazo, 2021, p. 1062).

La atención focalizada a la formación doctoral como proceso pedagógico, con el acompañamiento y las aportaciones que podrá hacer la investigación sobre este campo específico, es un factor relevante para el incremento necesario de su calidad y pertinencia.

No obstante, la mejora deseada de la dimensión pedagógica de la formación doctoral solo será posible si se atiende también, con preferencia, la cuestión relativa a su gestión, dado el carácter estratégico que concierne a este proceso articulador de esfuerzos para el alcance de objetivos racionales, en el desarrollo de los procesos organizacionales, y de los educativos en particular. La mejora de la gestión de la formación doctoral es particularmente importante para optimizar el funcionamiento de los programas de doctorado; ello supone, a su vez, el funcionamiento pertinente de sus órganos de gestión.

El estudio de los órganos de gestión de los programas de doctorado exige dilucidar qué entender por órganos de gestión, término que se encuentra en la literatura especializada con diferentes denominaciones. Mintzberg (1991), como se citó en Carballal (2017) los ubica entre los cuatro tipos de dispositivos de enlace que operan en el marco de la estructura organizacional y los nombra comités permanentes. Según Carballal (2017): "El comité permanente es una agrupación más estable en el tiempo, se convoca con regularidad para analizar y decidir sobre temas de interés, por ejemplo, los consejos de dirección y los consejos técnicos asesores" (p. 293).

Los órganos de dirección, como los denominan Ramos et al. (2023), son los responsabilizados en dirigir la actividad principal, la que constituye la razón de ser de una institución. Estos órganos están presentes en los más variados contextos, desde un gobierno nacional hasta el consejo de administración de una empresa, el comité directivo de una organización sin fines de lucro o la junta de una institución educativa.

Desde la perspectiva del derecho administrativo, Caballero-Sánchez (2023) precisa que "…los órganos administrativos son aquellas partes identificadas de la estructura administrativa con capacidad para expresar la voluntad de la persona o Administración en su conjunto y vincularla (emitiendo actos administrativos, celebrando contratos o convenios, dictando disposiciones de carácter general, etcétera), o al menos con capacidad para intervenir en su formación de manera necesaria e identificada (un órgano consultivo o un órgano de selección)" (p. 216).

Igualmente, el autor argumenta: "Todo órgano administrativo tiene un titular oficialmente nombrado, que puede ser individual (una autoridad administrativa concreta) o colegiado (un grupo de personas, ya sean autoridades, empleados públicos (…), o incluso particulares con alguna cualidad técnica o representativa), en cuyo caso uno de sus miembros asumirá la presidencia. La titularidad conlleva la capacidad de toma de decisiones y la responsabilidad por su ejercicio o por la falta de él" (Caballero-Sánchez, 2023, p. 219).

Aun cuando los órganos de gestión de los programas de doctorado tienen un alcance que se restringe a un programa académico y constituyen una unidad estructural que complementa a la estructura organizativa de la institución para facilitar la gestión de un proceso formativo de posgrado, reúnen características que tipifican a los órganos aludidos, a saber:

A partir del objetivo más general de "Analizar los referentes teórico-metodológicos que sustentan la gestión del proceso de formación doctoral por parte de los comités de doctorado y las instituciones autorizadas, incluyendo su internacionalización", planteado como parte del proyecto "Gestión del proceso de formación doctoral y su internacionalización" (Universidad de Pinar del Río, 2024), se desarrolló un estudio que tuvo el objetivo más específico de identificar tendencias asociadas a las misiones, la estructuración y el contenido funcional de los órganos de gestión de los programas de doctorado, desde el examen de documentos normativos de once países latinoamericanos y europeos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio tuvo como fuente 20 documentos normativos referidos a la educación de posgrado (12) y la formación doctoral (8), de alcance nacional (2), institucional (17) y específicos de programas doctorales (1), de 11 países de América Latina y Europa (Argentina, Bélgica, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá y Perú) (Tabla 1).

Tabla 1. Documentos normativos referidos a la educación de posgrado y a la formación doctoral objeto de revisión durante el estudio

Leyenda: Reg. (Reglamento); Pos. (Posgrado); Doc. (Doctorado); Nac (Nacional);

Ins (Institucional); Pro (Programa de Doctorado)

Fuente: elaborado por los autores

En función del tipo de investigación y el objetivo que la orientó, el principal método del nivel empírico empleado fue la revisión documental, junto al análisis de contenido cualitativo, como procedimiento que le asocia.

Además de la revisión documental mediante el análisis de contenido cualitativo, se utilizaron métodos del nivel teórico, como los de análisis-síntesis, de inducción-deducción y el comparativo que, junto a técnicas de la estadística descriptiva, posibilitaron el procesamiento y análisis de los datos y la obtención de la información asociada a los resultados esperados.

RESULTADOS

A los efectos de este estudio, se consideraron como unidades de análisis las funciones, atribuciones y responsabilidades de los órganos gestores de los programas de doctorado enunciadas en el articulado de los documentos normativos objeto de revisión. Por su parte, las categorías establecidas se refieren a los procesos concernientes a la formación doctoral.

Se entiende la formación doctoral como un proceso pedagógico, con implicaciones curriculares especiales, que se encamina a la formación investigativa del doctorando y tiene como forma de culminación la defensa pública de una tesis original, donde debe demostrar su grado de madurez científica, su capacidad para enfrentar y resolver problemas complejos de manera independiente y un profundo dominio teórico y práctico del área del conocimiento del programa cursado. Por sus peculiaridades, supone la supervisión sistemática del cumplimiento del plan de formación general del doctorando y el progreso que este va alcanzando a partir del efecto de dicha formación.

En función de la definición de las categorías para clasificar las funciones de los órganos encargados de conducir los programas de doctorado, también se tomaron en cuenta elementos relacionados con la gestión de la formación doctoral, como los relativos a: la gestión del personal académico involucrado en el proceso formativo; la planificación, organización, regulación, control y rendición de cuentas de las actividades del programa; el funcionamiento interno del órgano gestor y; la evaluación, acreditación y mejora de la calidad del programa. También se consideraron las cuestiones concernientes a la gestión documental, la certificación de créditos y convalidaciones, la cooperación con otras instancias intra e interinstitucionales, la inserción de la dimensión internacional y el aseguramiento material, financiero e informacional que sirve de soporte a las acciones formativas.

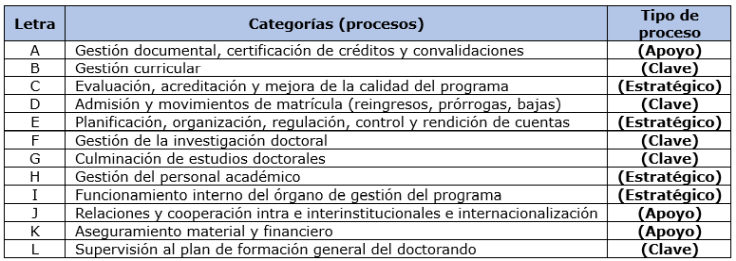

Sobre la base de estos presupuestos se definieron 12 categorías, cada una de las cuales representa un proceso característico de la formación doctoral que fue clasificado como clave, estratégico o de apoyo.

Como resultado de la sistematización teórica, basados en los presupuestos teórico-metodológicos expuestos se produjeron resultados referidos a: a) misiones de los órganos de gestión de los programas de doctorado; b) denominación, composición y modo de acceso a estos órganos; c) dirección de los órganos de gestión de los programas de doctorado y d) contenido funcional de los órganos de gestión de los programas de doctorado. Los principales hallazgos se presentan a continuación.

a) Misiones de los órganos de gestión de los programas de doctorado

La normativa sobre el posgrado, y la más específica relativa a la formación doctoral, reconoce la necesidad e incluye el establecimiento de órganos colegiados para la gestión de los programas de posgrado y, particularmente, de los programas de doctorado. En tal sentido, las misiones que justifican su creación se precisan en:

b) Denominación, composición y modo de acceso a los órganos de gestión de los programas de doctorado

La denominación que reciben los órganos gestores de los programas de doctorado difiere, aún en un mismo país. Al respecto, los términos predominantes son los de comité académico (Argentina, México), comité académico de doctorado (Argentina) o comité académico doctoral (Bolivia). Igualmente son utilizados los de comité de doctorado (Colombia, Chile) y comité doctoral (Ecuador, Argentina), comisión académica (Panamá y España) y comisión académica doctoral (Panamá); así como los de comisión del programa de posgrado (Costa Rica), comité de programa de doctorado (Chile), comité de programa o grupo de programas de posgrado (Colombia) y comité directivo (Perú).

Los citados órganos son nombrados y responden a las unidades académicas (facultades, departamentos, centros de investigación) a las que se adscriben los programas, o a instancias especializadas de las universidades encargadas de la educación de posgrado o la formación doctoral, como pueden ser: las escuelas de doctorado (España), escuelas de posgrado (Perú), centros de estudios de posgrado (Panamá) o la Secretaría de Educación Continua (Bolivia).

Varias normativas conciben que estos órganos pueden ser específicos para la gestión de uno o más programas de doctorado, y hasta para la gestión conjunta de programas de maestría y doctorado con diseños de continuidad. Los criterios para la agrupación de varios programas de doctorado bajo la conducción de un único órgano son variados; uno de ellos puede ser la aproximación de las áreas de conocimiento de que se ocupan. Un ejemplo de lo anterior son las "comisiones doctorales específicas" (de ámbito específico) de "Ciencias Humanas y Sociales" y "Salud, Ciencias y Tecnología" constituidas en la Universidad de Namur, en Bélgica.

La composición y el modo de acceso de los integrantes de estos órganos gestores y/o consultivos es también heterogénea, aun en un mismo contexto nacional. No obstante, a partir del análisis de las normativas que se consideraron para este estudio, se pueden identificar dos tendencias generales en cuanto a su composición.

La primera tendencia, ligeramente predominante, privilegia la integración de los comités y comisiones responsabilizados con la gestión y/o asesoramiento de los programas de doctorado con personal académico e investigador activo, que forma parte de la planta titular (ordinaria) de las unidades académicas e instituciones implicadas en el programa de doctorado, a los que se pueden añadir profesores a tiempo parcial que laboran en dichas entidades, así como profesores, investigadores y especialistas de otras instituciones y organismos públicos. El criterio principal para formar parte de estos órganos es el prestigio y los méritos alcanzados por el desempeño académico y científico en el área del conocimiento y las líneas de investigación del programa (Tabla 2).

La segunda tendencia, que aunque minoritaria no deja de ser significativa, caracteriza a la composición de los comités y comisiones a cargo de los programas de doctorado por la presencia simultánea de directivos de las unidades académicas implicadas o de las instancias especializadas (decanos, directores de posgrado, directivos de las unidades ejecutoras del programa, directores de departamentos y entidades académicas participantes, departamentos de educación virtual y a distancia, entre otros), con una representación menos decisiva del personal académico activo (profesores e investigadores). La presidencia de las reuniones de estos órganos recae, en la generalidad de los casos, en el directivo de mayor jerarquía (Tabla 2). Ello, desde la perspectiva de los investigadores, puede ser lesivo para el cumplimiento de la función académica de estos órganos, y que estos tiendan a proyectar más su actuación hacia una dinámica "administrativa".

Tabla 2. Tendencias en la composición de los órganos de gestión de los programas de doctorado

Fuente: elaborado por los autores

Algunos de los comités y comisiones, sin que ello sea más significativo en una u otra tendencia, incluyen entre sus miembros a estudiantes, a los que se les concede la oportunidad de opinar, con restricciones en el derecho al voto y para participar en la discusión de determinados temas. En el Reglamento de la Universidad de Santo Tomás, Colombia, se prevé, asimismo, la participación de egresados del programa.

La diversidad que caracteriza al proceso de conformación de los órganos gestores de los programas doctorales, desde la información que ofrece la normativa objeto de examen, también se hace evidente en el modo de acceso de sus integrantes. Al respecto se aprecian dos prácticas: su designación por las autoridades académicas a la que responden los programas y su elección por los integrantes del claustro de profesores. La heterogeneidad entre estos órganos también se hace evidente en la definición del tiempo por el que son elegidos o designados los miembros del personal académico que integran estos órganos, que puede oscilar entre dos y cuatro años.

c) Dirección de los órganos de gestión de los programas de doctorado

La dirección de los órganos gestores de los programas de doctorado recae generalmente en un representante del personal académico (profesor o investigador), en la amplia mayoría de los casos, o en un pequeño equipo directivo, que pueden ser designados por las autoridades correspondientes, o electos para la función por los miembros del órgano en cuestión.

La figura responsable de este proceso directivo, con las implicaciones que encarna, es denominada en la mayoría de los reglamentos estudiados como "director" o como "coordinador" de programa o carrera. También es llamado jefe de programa y presidente.

En algunos casos, la dirección del órgano de gestión del programa también puede ser asumida por un directivo de la unidad académica o de una instancia especializada para la gestión del posgrado o la formación doctoral (decano, vicedecano, secretario de educación continua, vicerrector de posgrado).

La normativa examinada incluye, igualmente, la definición de funciones, responsabilidades y atribuciones específicas de los directores o coordinadores de los órganos de gestión de los programas, acopladas con las instituidas para dichos órganos. En tal sentido, conviene destacar algunas que resultan recurrentes en los documentos regulatorios establecidos:

d) Contenido funcional de los órganos de gestión de los programas de doctorado

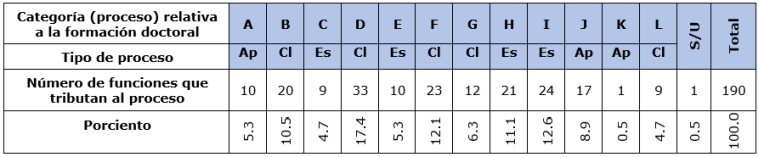

Como se explicó anteriormente, en función de establecer las características que distinguen el contenido funcional de los órganos de gestión de los programas de doctorado, se consideraron como unidades de análisis las funciones, atribuciones y responsabilidades de esos órganos y se definieron 12 categorías referidas a procesos (clave, estratégicos y de apoyo) concernientes a la formación doctoral (Tabla 3).

Tabla 3. Categorías (procesos) identificadas para el análisis de contenido cualitativo

Fuente: elaborado por los autores

Siguiendo la lógica del análisis de contenido cualitativo, se registraron 190 funciones, atribuciones y responsabilidades, encontradas en 19 documentos regulatorios examinados (2 nacionales, 16 institucionales y un de programa de doctorado), que fueron ubicadas, en cada caso, en una de las 12 categorías definidas. Quedó pendiente de clasificar una función que no se enmarcaba en los procesos asociados a dichas categorías; en tanto no se considera ajustada a la formación doctoral (téngase en cuenta que algunas de las normativas examinadas regulan las funciones para órganos de gestión de las diferentes formas del posgrado académico, no solo del doctorado).

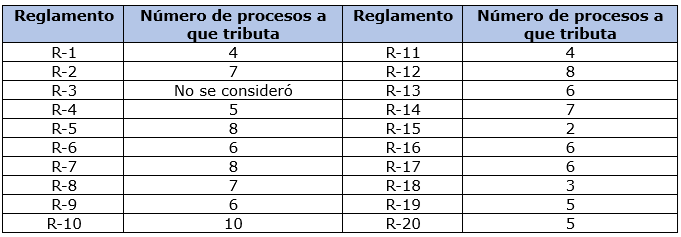

El número de funciones establecidas en los documentos normativos que fueron objeto de revisión es muy variado y oscila entre 4 y 20, para un promedio de 10 por reglamento. Asimismo, el número de procesos (de los 12 identificados) al que se asocian dichas funciones, también es disímil, y abarca desde 2 hasta 10, para un promedio de 5.9. La moda es 6 procesos (Tabla 4).

Tabla 4. Cantidad de procesos a que tributan las funciones establecidas en cada reglamento

Fuente: elaborado por los autores

También se observa que una cifra significativa (121, para el 63.9 %) de las 190 funciones registradas están agrupadas en cinco de las categorías (procesos) establecidas: B (Gestión curricular), D (Admisión y movimientos de matrícula: reingresos, prórrogas, bajas), F (Gestión de la investigación doctoral), H (Gestión del personal académico) e I (Funcionamiento interno del órgano de gestión del programa), los tres primeros, procesos claves, y los dos últimos, estratégicos (Tabla 5).

Tabla 5. Cantidad de funciones que tributan a las categorías (procesos) relativas a la formación doctoral

Leyenda: Ap (Proceso de Apoyo); Cl (Proceso Clave); Es (Proceso Estratégico)

Fuente: elaborado por los autores

A continuación, se presentan los resultados del proceso de análisis considerando las categorías que se establecieron.

Categoría (proceso) A. Gestión documental, certificación de créditos y convalidaciones (Apoyo)

En esta categoría se ubicaron 10 funciones contenidas en reglamentos de nueve instituciones de seis países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Panamá). Las mencionadas funciones están referidas a: la aprobación de solicitudes de convalidación y homologación y equivalencia de actividades, cursos y estudios realizados antes de ingresar al programa, en instituciones nacionales o extranjeras (8) y la evaluación y aprobación de solicitudes de reconocimiento de créditos académicos (2). No se registraron funciones específicas referidas a la gestión documental.

Categoría (proceso) B. Gestión curricular (Clave)

En la categoría se agruparon 20 funciones establecidas en 13 reglamentos nacionales e institucionales de nueve países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú), que estuvieron referidas a: la evaluación y aprobación de modificaciones y ajustes curriculares a cursos, el plan de estudio, otras actividades y a la concepción general del programa (7); la evaluación curricular del programa (3); la aprobación de propuestas relativas a contenidos de cursos y asignaturas, planes de estudio y otros aspectos curriculares del programa (7); la evaluación y aprobación de criterios y procedimientos de evaluación del desempeño académico y en la etapa de nivelación, así como a requisitos y niveles en el dominio de idiomas extranjeros (3).

Categoría (proceso) C. Evaluación, acreditación y mejora de la calidad del programa (Estratégico)

En esta categoría se incluyeron nueve funciones instituidas en ocho documentos regulatorios de universidades de seis países (Argentina, Chile, Colombia, México, Panamá y Perú), que aluden a: la propuesta de recomendaciones sobre indicadores, metas y mecanismos para la evaluación, seguimiento y acreditación de los programas (2); la evaluación periódica de la calidad y el desempeño del programa (3); la supervisión y seguimiento a los planes de desarrollo y mejora derivados de procesos de autoevaluación y evaluación del programa (4).

Categoría (proceso) D. Admisión y movimientos de matrícula (reingresos, prórrogas, bajas) (Clave)

Es esta la categoría en la que se clasificó la mayor cantidad (33) de las funciones enunciadas en dos reglamentos nacionales, 12 institucionales y un programa de doctorado, de 10 países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá y Perú), lo que denota la importancia que se concede a las actividades que se consideran como contenido del proceso que identifica a la categoría. Las funciones incluidas en los documentos regulatorios aluden a: el diseño, organización, ejecución, decisión y difusión de los resultados de la admisión de aspirantes a los programas de doctorado (26); la evaluación y aprobación de solicitudes de reingreso (3); la solicitud y aprobación de prórrogas e interrupción temporal de los estudios (3); la evaluación y decisión sobre la permanencia y bajas en el programa doctoral (3).

Categoría (proceso) E. Planificación, organización, regulación, control y rendición de cuentas (Estratégico)

Asociadas a esta categoría, que alude a un proceso estratégico importante en la formación doctoral, se registraron 10 de las funciones enunciadas en siete de los reglamentos examinados, correspondientes a instituciones universitarias de cinco países (Bolivia, Chile, México, Panamá y Perú). Los encargos a los órganos gestores de la formación, incluidos en la categoría, están referidos a: la aprobación de los planes de trabajo anuales y de apertura de nuevos ciclos lectivos (3); el análisis y evaluación periódica y anual de los resultados del programa, los cursos y las diferentes actividades que lo conforman (4); la supervisión del desarrollo de las actividades del programa (1); la aprobación de la apertura de nuevos ingresos al programa, así como de propuestas de cursos y actividades (2); el nombramiento de comisiones que se requieran para el cumplimiento del plan de estudios (1).

Categoría (proceso) F. Gestión de la investigación doctoral (Clave)

En esta categoría se agruparon 23 funciones contenidas en 10 de los reglamentos examinados, correspondientes a ocho países (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México y Panamá). Las funciones aquí incluidas aluden a uno de los procesos clave de mayor relevancia para la formación doctoral (la investigación doctoral) y a la gestión de dicho proceso: la designación de los tutores y/o directores de tesis del programa y el análisis de su actividad (12); la aprobación de los planes y proyectos de tesis presentados por los doctorandos (6); la evaluación sistemática del progreso alcanzado por los doctorandos en su actividad investigativa y la adopción de las medidas que correspondan, a partir de sus resultados (4); la definición y aprobación de las líneas de investigación del programa (1); y la evaluación del estado de las publicaciones de los doctorandos y la adopción de decisiones al respecto (3).

Categoría (proceso) G. Culminación de estudios doctorales (Clave)

Relacionadas con esta categoría se agruparon 12 funciones, establecidas en siete reglamentos de alcance nacional (1), institucional (10) y de programa (1), puestos en vigor en cuatro países (Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador), que plantean a los órganos gestores de los programas doctorales el encargo de: la aprobación o la propuesta avalada a una instancia superior de los jurados para las defensas de las tesis (6); la aprobación de la autorización para sustentar las tesis (2); la aprobación de normas para la presentación de las tesis doctorales (1); y el establecimiento de criterios y la aprobación o la propuesta de reconocimientos por la calidad de las tesis y su sustentación (3).

Categoría (proceso) H. Gestión del personal académico (Estratégico)

Esta categoría, dado el proceso estratégico al que se refiere, tiene una importancia capital para el desarrollo de la formación doctoral. En ella se clasificaron 21 funciones, instituidas en 14 normas de alcance nacional (1) e institucional (13), elaboradas en ocho países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá). Las funciones antedichas están referidas a: la aprobación o la propuesta avalada de los profesores que desempeñarán diferentes roles en el programa (9); la definición del perfil de los profesores del programa y otros requisitos a tener en cuenta para su aprobación (2); la aprobación de los directores de tesis, la definición de su perfil, sus rutas formativas, el número máximo de tesis que podrán dirigir (4); la evaluación del desempeño académico de profesores y tutores (2); la creación y actualización de comités y padrones de tutores (2); y la definición de prioridades de especialización y capacitación del personal docente y de investigación (1).

Categoría (proceso) I. Funcionamiento interno del órgano de gestión del programa (Estratégico)

En esta categoría se clasificaron 24 funciones, contenidas en 12 reglamentos nacionales (1), institucionales (10) y de un programa de doctorado, correspondientes a nueve países (Argentina, Bélgica, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá), referidas a: la elaboración, aprobación y actualización del reglamento y otras normas internas del programa y el control estricto de su observancia (9); el nombramiento, asesoría y la aprobación de los planes de trabajo de los coordinadores o directores del programa (3); la actuación como órgano para el conocimiento y solución de todo tipo de asuntos que atañen a la buena marcha del programa (3); el nombramiento de subcomités y subcomisiones de trabajo que se consideren adecuados para el funcionamiento del programa (2); la celebración de las reuniones ordinarias del órgano (1); la solicitud de informes y la rendición de cuentas al personal vinculado al programa (1); el establecimiento de orientaciones académicas y científicas (1); y la atención a solicitudes académicas y a la solución de conflictos entre estudiantes y directores de tesis (4).

Categoría (proceso) J. Relaciones y cooperación intra e interinstitucionales e internacionalización (Apoyo)

A esta categoría se asociaron 17 funciones establecidas en nueve documentos regulatorios institucionales de siete países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú), relacionadas con: la promoción y aprobación de estrategias y acciones para la articulación con otros programas de pregrado y posgrado y la cooperación académica; la determinación de la equivalencia de actividades académicas realizadas en el marco de convenios y de grados científicos obtenidos en el extranjero; la recomendación y/o gestión de convenios interinstitucionales; la promoción de solicitudes de apoyo para el programa; el nombramiento de representantes del programa ante otras instancias; la asesoría a instancias de la unidad académica y otras instancias universitarias en materia de doctorado; y la promoción de la internacionalización del programa.

Categoría (proceso) K. Aseguramiento material y financiero (Apoyo)

Fue esta, entre las categorías identificadas inicialmente, a la que menos se asociaron las funciones analizadas (solo 1) incluida en el Reglamento de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que está referida a la revisión y aprobación del presupuesto del programa de doctorado.

Categoría (proceso) L. Supervisión al plan de formación general del doctorando (Clave)

Aun cuando es esta una categoría referida a un proceso clave de la formación doctoral, dadas las características de su concepción y dinámica curricular, solo se clasificaron en ella nueve funciones, establecidas en ocho de los documentos normativos de seis países (Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, España y México), que fueron objeto de examen. Dichas funciones están referidas a: la aprobación de los planes de trabajo generales de los doctorandos y el establecimiento de las actividades académicas que deben cumplir, asociadas a su plan de estudio, así como de cambios y modificaciones, al respecto; la definición de los doctorandos de nuevo ingreso que requieren pasar cursos de nivelación; el seguimiento y la evaluación anual del cumplimento del plan de investigación y demás actividades consideradas en su plan de formación.

DISCUSIÓN

El análisis de contenido cualitativo, que fue fundamental en todo el estudio, posibilitó determinar las características relativas al contenido funcional de los órganos de gestión de los programas de doctorado, a partir del estudio del articulado concerniente a las funciones, atribuciones y responsabilidades de dichos órganos en la normativa que lo regula.

Se asume el análisis de contenido desde una perspectiva cualitativa, en el entendido que se elabora a partir de una revisión bibliográfica, donde la realidad captada se vuelve un conocimiento a partir de la interpretación de la información que ofrecen las fuentes documentales que la conforman (Gruezo-Valencia y Solis-Mora, 2022). Su lógica supone una transición que tiene como punto de partida la identificación de unidades de análisis y como momento culminante a la categorización (identificación de categorías). Las unidades de análisis "…son los segmentos que interesa investigar del contenido de los mensajes escritos, susceptibles posteriormente de ser expresados y desglosados en categorías y subcategorías…" (Fernández-Chaves, 2002, p. 38); "…representan segmentos de información, elegidos con un criterio particular y único que podrán codificarse y en definitiva categorizarse" (Cáceres, 2003, p. 63).

La categorización, por su parte, "…es una operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por género (analogía), a partir de criterios previamente definidos" (Bardin, 2002, como se citó en Díaz-Herrera, 2018, p. 127). Según Aigneren (1999, como se citó en Díaz-Herrera, 2018), las categorías "…son los casilleros entre los que se van a distribuir las unidades de registro para su clasificación y recuento" (p. 128). Su identificación exige el cumplimiento de requisitos como: definir a partir de un criterio; exhaustividad (clasificar todo el material codificado); pertinencia (deben reflejar los objetivos de la investigación); objetividad (suficientemente claras); ser independientes entre sí (Cáceres, 2003; Díaz-Herrera, 2018).

La revisión documental evidenció la existencia de un consenso general, y de una práctica instituida, acerca de la creación de órganos colegiados específicos para gestionar los programas de doctorado. Su actuación debe favorecer el orden y la formalidad que exige la formación doctoral y la implementación adecuada de las políticas nacionales e institucionales relativas a ese proceso; así como un aseguramiento efectivo de su calidad.

Resulta ostensible la existencia de una amplia diversidad en el modo en que se instauran y estructuran los órganos de gestión de los programas de doctorado, que no solo se manifiesta en las múltiples denominaciones con que se identifican, sino también por las disímiles alternativas para el acceso de sus miembros y por la heterogeneidad de su composición. Su titularidad, como se reconoce en la literatura especializada, "(…) conlleva la capacidad de toma de decisiones y la responsabilidad por su ejercicio o por la falta de él" (Caballero-Sánchez, 2023, p. 219).

Del examen realizado, resulta igualmente visible la amplia diversidad presente en el contenido funcional de los órganos gestores de los programas de doctorado, que se expresa en el número de funciones que tienen establecidas y en la cantidad de procesos relativos a la formación doctoral (clave, estratégicos y de apoyo) a la que tributan dichas funciones, al tomar en cuenta la propuesta de Almaguer-Torres et al. (2020). Para estos autores, los procesos estratégicos "…tienen el propósito de precisar las metas u objetivos, las políticas a seguir, y las estrategias a utilizar para alcanzarlas" (p. 102); los procesos clave u operativos "…se diseñan o identifican, teniendo en cuenta cuáles son las actividades fundamentales para las que se creó el proyecto en función de dar servicio a los clientes…" y, los de apoyo, "…tienen el propósito de garantizar los recursos materiales, humanos y financieros que requiere la ejecución del proyecto" (p. 103).

Se aprecia, igualmente, un desequilibrio en cuanto a la prioridad que ofrecen los órganos gestores de programas de formación doctoral a los procesos clave y estratégicos asociados a la formación. Mientras de un lado se prioriza la atención a la admisión y los movimientos de la matrícula, la gestión de la investigación doctoral, la gestión curricular, el funcionamiento interno del órgano de gestión y la gestión del personal académico; del otro, la normativa no favorece la atención a otros procesos de esos rangos, como: la culminación de los estudios doctorales; la supervisión al plan de formación general del doctorando; la planificación, organización, regulación, control y rendición de cuentas y; la evaluación, acreditación y mejora de la calidad del programa. La gestión del personal académico, como proceso estratégico de alta relevancia, evidencia una polarización funcional hacia el reclutamiento y selección de los profesores, en detrimento de otros subprocesos como el de formación y desarrollo.

El estudio ofrece resultados novedosos que desbrozan el camino hacia el conocimiento y la comprensión de la gestión de la formación doctoral como proceso decisivo para optimizar el desarrollo y los resultados de esta forma académica de posgrado. En su continuidad, se requiere ampliar la revisión documental en el contexto europeo y extenderla a otras regiones geográficas como Norteamérica, Asia, Australia-Oceanía y África, a fin de enriquecer sus hallazgos e identificar nuevas tendencias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almaguer-Torres, R. M., Pérez-Campaña, M., & Aguilera-García, L. O. (2020). Procedimiento para la gestión integrada y por procesos de proyectos de desarrollo local. Retos de la Dirección, 14(1), 89-115. http://scielo.sld.cu/pdf/rdir/v14n1/2306-9155-rdir-14-01-89.pdf

Caballero-Sánchez, R. (2023) Teoría General de la Organización Administrativa (Lección 8). Manual de Derecho administrativo. Revista de Derecho Público: Teoría y Método, 201-225. https://revistasmarcialpons.es/revistaderechopublico/article/view/1611

Cáceres, P. (2003). Análisis cualitativo de contenido: una alternativa metodológica alcanzable. Psicoperspectivas, 2(1), 53-82. https://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/3

Carballal, E. (2017). El diseño de la estructura organizativa. En A. Codina (Comp.), Dirección de organizaciones. Procesos y técnicas (pp. 269-304). Editorial Félix Varela y Editorial Universidad de La Habana.

Diaz-Bazo, C. (2021). La Pedagogía Doctoral. Una mirada al ecosistema de formación en tres programas doctorales en Perú. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 26(91), 1061-1086. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662021000401061

Díaz-Herrera, C. (2018). Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación intelectual de revista Universum. Revista General de Información y Documentación, 28(1), 119-142. http://dx.doi.org/10.5209/RGID.60813

Fernández-Chaves, F. (2002). El análisis de contenido como ayuda metodológica para la investigación. Revista de Ciencias Sociales (Cr), II(96), 35-53. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15309604

Gruezo-Valencia, D. F., & Solis-Mora, V. S. (2022). Inversores inteligentes de energía solar fotovoltaica. Polo del Conocimiento, 7(4), 1246-1266. https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/3887

Mendoza, J., Rizo, N., Beltrán, H., & Concepción, E. R. (2021). La formación doctoral: estudio comparativo entre Europa y América. Universidad y Sociedad, 13(4), 170-182. http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v13n4/2218-3620-rus-13-04-170.pdf

Ramos Bañobre, J. R., Marichal Guevara, O. C., Mazariegos Bioli, W. R., Dorta Martínez, M., Pla López, R. V., Moscoso Portillo, O. M., Hinojo Lucena, F. J., Cáceres Reche, M. P., Trujillo Torres, J. M., Abreu Valdivia, O., & García Rodríguez, J. A. (2023). Sistema para la gestión de la formación permanente en los directivos educacionales. Editorial DYKINSON, S.L. Madrid.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Contribución de los autores

Los autores participaron en el diseño y redacción del artículo, en la búsqueda y análisis de la información contenida en la bibliografía consultada.