0000-0002-0692-3485

0000-0002-0692-3485  glendayamilethtrejo@gmail.com

glendayamilethtrejo@gmail.com

Mendive. Revista de Educación, julio-septiembre 2025; 23(3), e4067

Artículo original

Competencias investigativas en niños y niñas de educación básica en una escuela pública de El Salvador

Research skills in elementary school children in a public school in El Salvador

Competências investigativas em crianças do ensino básico numa escola pública de El Salvador

Glenda Yamileth Trejo Magaña1  0000-0002-0692-3485

0000-0002-0692-3485  glendayamilethtrejo@gmail.com

glendayamilethtrejo@gmail.com

1 Universidad de Sonsonate. El Salvador.

Recibido: 19/12/2024

Aceptado: 3/07/2025

RESUMEN

El estudio analizó las competencias investigativas en estudiantes de quinto grado de una escuela pública en El Salvador, donde persisten limitaciones estructurales, metodológicas y materiales que restringen el desarrollo del pensamiento científico. El objetivo fue diagnosticar fortalezas y debilidades en las dimensiones cognitivas, procedimentales y comunicativas de dichas competencias. Se aplicó un enfoque mixto con 27 estudiantes y dos docentes, utilizando pruebas diagnósticas, grupos focales y entrevistas. Los datos cuantitativos se analizaron utilizando el software JASP (prueba t), y los cualitativos se triangularon para validar hallazgos. Se identificó una actitud favorable hacia la investigación (56 % la asoció con "hacer preguntas"), aunque con dificultades en la formulación de hipótesis y en el análisis de resultados. No hubo diferencias significativas por género (t = -0.003; p = 0.998). Las voces docentes evidenciaron currículos descontextualizados, falta de recursos y escasa participación familiar. Se concluye que fomentar competencias investigativas requiere transformar el enfoque pedagógico desde una perspectiva crítica, superando prácticas reproductivas y promoviendo experiencias escolares con sentido. La equidad de género observada plantea oportunidades para diseñar intervenciones inclusivas que fortalezcan no solo habilidades científicas, sino también la formación de ciudadanía reflexiva desde la infancia.

Palabras clave: alfabetización científica; educación básica; habilidades investigativas; método científico; pensamiento crítico; recursos educativos.

ABSTRACT

This study analyzed the research competencies of fifth-grade students at a public school in El Salvador, where structural, methodological, and material limitations persist that restrict the development of scientific thinking. The objective was to diagnose strengths and weaknesses in the cognitive, procedural, and communicative dimensions of these competencies. A mixed-method approach was applied with 27 students and two teachers, using diagnostic tests, focus groups, and interviews. Quantitative data were analyzed with JASP software (t test), and qualitative data were triangulated to validate findings. A favorable attitude toward research was identified (56% associated it with "asking questions"), although with difficulties in formulating hypotheses and analyzing results. There were no significant differences by gender (t = -0.003; p = 0.998). Teachers' voices revealed decontextualized curricula, lack of resources, and limited family involvement. It is concluded that fostering research competencies requires transforming the pedagogical approach from a critical perspective, overcoming reproductive practices and promoting meaningful school experiences. The observed gender equity presents opportunities to design inclusive interventions that strengthen not only scientific skills but also the development of reflective citizenship from childhood.

Keywords: scientific literacy; basic education; research skills; scientific method; critical thinking; educational resources.

RESUMO

O estudo analisou as competências de investigação em alunos do quinto ano de uma escola pública em El Salvador, onde persistem limitações estruturais, metodológicas e materiais que restringem o desenvolvimento do pensamento científico. O objetivo foi diagnosticar pontos fortes e fracos nas dimensões cognitivas, procedimentais e comunicativas dessas competências. Foi aplicada uma abordagem mista com 27 alunos e dois professores, utilizando testes diagnósticos, grupos focais e entrevistas. Os dados quantitativos foram analisados utilizando o software JASP (teste t), e os qualitativos foram triangulados para validar os resultados. Foi identificada uma atitude favorável à investigação (56% associou-a a "fazer perguntas"), embora com dificuldades na formulação de hipóteses e na análise dos resultados. Não houve diferenças significativas por gênero (t = -0,003; p = 0,998). As vozes dos professores evidenciaram currículos descontextualizados, falta de recursos e pouca participação familiar. Conclui-se que fomentar competências investigativas requer transformar a abordagem pedagógica a partir de uma perspectiva crítica, superando práticas reprodutivas e promovendo experiências escolares com sentido. A equidade de gênero observada apresenta oportunidades para projetar intervenções inclusivas que fortaleçam não apenas as habilidades científicas, mas também a formação de cidadãos reflexivos desde a infância.

Palavras-chave: alfabetização científica; educação básica; habilidades de investigação; método científico; pensamento crítico; recursos educacionais.

"Un científico es un niño que nunca creció"

Neil DeGrasse Tyson

INTRODUCCIÓN

El sistema educativo salvadoreño enfrenta retos estructurales que comprometen la calidad educativa y el desarrollo de competencias esenciales en los estudiantes. Particularmente, las competencias investigativas -fundamentales para cultivar el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la alfabetización científica desde la infancia- se ven afectadas por múltiples limitaciones sistémicas. Estas restricciones generan brechas significativas en los procesos de aprendizaje, especialmente en la población infantil.

La realidad educativa nacional muestra indicadores preocupantes: con una escolaridad promedio de apenas siete grados, se evidencia un acceso limitado y discontinuo al sistema educativo. Esta situación se agudiza en contextos rurales, donde persisten desigualdades históricas asociadas a factores como la pobreza, la deserción escolar y la insuficiente inversión en capacitación docente e infraestructura pedagógica (Sosa, 2022). Estas condiciones estructurales impactan directamente en la calidad educativa, dificultando el desarrollo de habilidades clave como la formulación de hipótesis, el análisis de datos y la indagación científica.

Investigaciones recientes (Ballesteros & Gallego, 2022; Sánchez-Castaño et al., 2015) confirman que el predominio de metodologías tradicionales, centradas en la transmisión unidireccional de contenidos, obstaculiza la adquisición de competencias científicas básicas. Este enfoque pedagógico limita la capacidad de los estudiantes para comprender fenómenos complejos y aplicar el método científico, perpetuando así deficiencias en su formación investigativa.

A estas barreras se suman factores contextuales como el escaso involucramiento familiar y el acceso desigual a recursos tecnológicos, que según Paolini et al. (2017), reducen las oportunidades para desarrollar pensamiento crítico y habilidades de indagación autónoma. Esta combinación de factores amplía las brechas educativas y limita el potencial de aprendizaje.

Ante este panorama, el presente estudio busca diagnosticar el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de quinto grado de una escuela pública salvadoreña. El objetivo es identificar, tanto las capacidades existentes como los desafíos pendientes, considerando los diversos factores que influyen en este proceso. Los hallazgos pretenden fundamentar propuestas pedagógicas innovadoras que fomenten el pensamiento científico desde la educación básica, contribuyendo a una formación más equitativa y acorde con las demandas actuales.

Competencias investigativas y habilidades investigativas

En el contexto de la educación básica, las competencias investigativas constituyen un conjunto integrado de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que habilitan a los individuos para realizar investigaciones de manera efectiva en diferentes contextos. Estas competencias trascienden el dominio de habilidades prácticas al incorporar saberes teóricos, principios éticos y la capacidad de aplicar conocimientos en situaciones diversas. Su desarrollo implica no solo acciones específicas, como el diseño de experimentos o la formulación de hipótesis, sino también la movilización de recursos internos -como conocimientos previos y actitudes- junto con recursos externos, como redes de información y acompañamiento pedagógico (Briceño, 2009).

Estos elementos están profundamente ligados a procesos cognitivos avanzados, como el análisis crítico y la evaluación rigurosa de la evidencia, los cuales, según Ballesteros y Gallego (2022), resultan indispensables para la alfabetización científica y la formación de ciudadanos críticos en contextos donde persisten brechas estructurales en el acceso a una educación de calidad. Esta perspectiva cobra especial relevancia en El Salvador, donde el sistema educativo enfrenta serias dificultades para fomentar habilidades de pensamiento complejo desde las primeras etapas escolares. En consonancia, Bunge (2001) afirma que la ciencia exige un pensamiento racional, sistemático y sustentado en evidencias, capacidades que solo pueden ser promovidas si el entorno educativo ofrece condiciones propicias para la experimentación, la reflexión crítica y el acceso a recursos pertinentes. La ausencia de estos elementos en muchas escuelas públicas del país refuerza la necesidad urgente de replantear el currículo y las estrategias pedagógicas que guían la enseñanza.

Dentro de este marco, las habilidades investigativas conforman un componente esencial de las competencias mencionadas, y comprenden procesos como la inferencia, la observación sistemática, el análisis de datos, la interpretación de resultados y la formulación de hipótesis. Estas habilidades pueden desarrollarse mediante la práctica constante y el acompañamiento docente adecuado. Moreno (2005) las agrupa en habilidades perceptivas, instrumentales y cognitivas, que posibilitan a los estudiantes interpretar gráficos estadísticos, utilizar técnicas de recolección de datos y comunicar hallazgos de forma estructurada y pertinente.

A fin de ilustrar la relación entre competencias y habilidades investigativas, se diseñó un esquema comparativo (ver tabla 1), el cual permite delimitar sus alcances y niveles de complejidad. Mientras las habilidades se enfocan en tareas técnicas concretas, las competencias integran esos saberes prácticos en un marco más amplio que incluye elementos actitudinales, éticos y contextuales. De esta manera, un estudiante podría aprender a redactar una hipótesis como habilidad específica, pero solo mediante la adquisición de competencias será capaz de diseñar un proyecto de investigación completo con sentido lógico, propósito definido y enfoque metodológico adecuado.

Este carácter integrador de las competencias es especialmente relevante en la educación básica, donde el fortalecimiento del pensamiento científico se vuelve urgente ante los bajos resultados en evaluaciones nacionales. Tal como evidencian las pruebas PAES y AVANZO, menos del 10 % del estudiantado alcanza niveles de desempeño superiores en áreas que requieren pensamiento crítico y resolución de problemas. Estas deficiencias reflejan una alarmante brecha en la formación de habilidades cognitivas avanzadas, lo que a su vez subraya la necesidad de transformar los enfoques pedagógicos y las estrategias de enseñanza desde las primeras etapas de la educación formal.

Así, la formación en pensamiento científico no debe entenderse como una acumulación de datos, sino como un proceso que implica la observación sistemática, el razonamiento causal, la formulación de preguntas relevantes y la interpretación rigurosa de la evidencia, tal como proponen Ballesteros y Gallego (2022). Superar las limitaciones actuales requiere estrategias pedagógicas que vinculen las actividades escolares con estructuras formales de investigación, de modo que los estudiantes no solo participen en experiencias prácticas, sino que comprendan también los fundamentos teóricos y éticos que sustentan el quehacer científico (Tabla 1).

Tabla 1. Comparación entre competencias investigativas y habilidades investigativas

Aspecto |

Competencias investigativas |

Habilidades investigativas |

Enfoque |

Holístico: incluye conocimientos, actitudes y valores. |

Técnico: se centra en tareas específicas del proceso investigativo. |

Complejidad |

Implica integrar habilidades con otros aspectos del proceso. |

Se enfoca en destrezas concretas, más delimitadas. |

Alcance temporal |

Desarrollo a largo plazo y en contextos variados. |

Aplicación inmediata y específica. |

Relación con el aprendizaje |

Requiere un aprendizaje integral (cognitivo, procedimental, actitudinal). |

Más dependiente de la práctica y el entrenamiento técnico. |

Ejemplo práctico |

Diseñar un proyecto de investigación completo. |

Redactar una hipótesis o tabular datos de una encuesta. |

Las habilidades investigativas constituyen un elemento fundamental dentro de las competencias investigativas, pero estas últimas abarcan una visión más amplia e integradora. Mientras que las habilidades se enfocan en tareas específicas del proceso de investigación, las competencias se incorporan dentro de un marco ético y contextual que permite abordar situaciones diversas y complejas. En la educación básica, fortalecer las competencias investigativas y el pensamiento científico es esencial para enfrentar los desafíos actuales. Sin embargo, los resultados de las pruebas PAES y AVANZO evidencian limitaciones significativas en su desarrollo, ya que menos del 10 % de los estudiantes evaluados alcanzaron niveles superiores de desempeño. Esto refleja una brecha preocupante en la formación de habilidades cognitivas avanzadas, lo que subraya la necesidad de mejorar los enfoques pedagógicos y las estrategias de enseñanza para fomentar el pensamiento crítico y la indagación científica desde edades tempranas.

Según Ballesteros y Gallego (2022), el pensamiento científico va más allá de la simple acumulación de información, ya que implica procesos esenciales como la observación sistemática, el razonamiento causal y la formulación de preguntas significativas. No obstante, estas capacidades enfrentan serias limitaciones en el contexto salvadoreño. Esta situación se refleja en los resultados de la prueba AVANZO, donde la mayoría de los estudiantes presentaron dificultades para aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas complejos.

En la educación básica, estas competencias y habilidades son fundamentales para fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización científica. Sin embargo, estudios subrayan la necesidad de estrategias pedagógicas que vinculen las actividades de aula con procesos estructurados de investigación, asegurando que los estudiantes no solo realicen actividades prácticas, sino que también comprendan los principios teóricos y éticos que las sustentan.

El niño y la niña como científicos

La perspectiva constructivista reconoce que el pensamiento científico se manifiesta desde las primeras etapas del desarrollo infantil, cuando los niños y niñas demuestran una inclinación natural hacia la exploración, la formulación de preguntas y la búsqueda de explicaciones sobre su entorno. Esta curiosidad innata constituye una base fundamental para el desarrollo de competencias investigativas, siempre que el contexto educativo ofrezca oportunidades estructuradas para su fortalecimiento. Autores como Briceño (2009) sostienen que el pensamiento científico infantil, aunque incipiente, engloba procesos cognitivos complejos que incluyen la formulación de hipótesis básicas, el diseño de observaciones sistemáticas y la revisión de ideas a partir de la evidencia. Estas capacidades no solo promueven el razonamiento lógico, sino que también sientan las bases para una actitud crítica frente al conocimiento.

Investigaciones empíricas han demostrado que, incluso antes de la escolarización formal, los niños poseen habilidades cognitivas que les permiten establecer relaciones causales y realizar inferencias básicas. Gopnik y Meltzoff (1998) evidenciaron que los infantes desarrollan teorías intuitivas sobre su entorno, las cuales modifican progresivamente mediante la observación y la experimentación. Estos hallazgos sugieren que los procesos metacognitivos pueden cultivarse desde edades tempranas cuando se proporcionan estímulos adecuados. En esta misma línea, Puche Navarro (2000) introduce el concepto de "racionalidad mejorante", que describe cómo los niños ajustan sus explicaciones sobre el mundo a medida que amplían sus experiencias, convirtiéndose así en agentes activos de su propio aprendizaje.

No obstante, el desarrollo pleno de estas potencialidades requiere de una intervención pedagógica intencionada. El currículo tradicional, centrado en la repetición mecánica de contenidos, suele desaprovechar la capacidad investigativa natural de los niños. En contraste, un enfoque basado en la indagación científica promueve la exploración guiada, el cuestionamiento reflexivo y la construcción colaborativa de conocimiento. El rol del docente es fundamental en este proceso, ya que debe diseñar experiencias de aprendizaje que transformen la curiosidad espontánea en habilidades investigativas estructuradas. Esto implica crear ambientes donde los estudiantes puedan observar fenómenos, plantear preguntas, contrastar ideas y comunicar sus hallazgos, siempre con el apoyo de estrategias didácticas adecuadas a su nivel de desarrollo.

En contextos como El Salvador, donde persisten limitaciones estructurales en el sistema educativo, resulta prioritario implementar metodologías que fomenten el pensamiento científico desde los primeros años. La evidencia muestra que, incluso en condiciones de escasez de recursos, los niños pueden desarrollar competencias investigativas básicas cuando se les brindan oportunidades para experimentar, debatir y reflexionar. Para lograrlo, se requiere no solo de docentes capacitados en enfoques activos, sino también de políticas educativas que prioricen la alfabetización científica temprana como herramienta para reducir las brechas de aprendizaje. La inversión en formación docente, materiales adaptados y espacios de exploración seguros resulta clave para transformar a las aulas en entornos donde los niños puedan ejercer, desde ya, su capacidad de pensar y actuar como científicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión integral de las competencias investigativas en niños y niñas de quinto grado de una escuela pública en El Salvador. Este enfoque se sustenta en la filosofía pragmática y busca profundizar en el análisis de fenómenos educativos complejos. La investigación se enmarca dentro del paradigma de investigación-acción participativa (IAP), que fomenta la participación activa de los involucrados para generar conocimiento transformador.

Diseño de la investigación

El diseño combinó elementos cualitativos y cuantitativos para triangular datos y validar hallazgos, siguiendo un modelo de triangulación en estudios de métodos mixtos.

Participantes

La población consistió en 27 estudiantes de quinto grado y dos docentes de la escuela seleccionada.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Análisis estadístico

Los datos cuantitativos obtenidos a través de la prueba diagnóstica fueron procesados utilizando el software JASP, el cual permitió realizar análisis descriptivos. Se calcularon frecuencias, porcentajes e índices de aciertos, identificando las diferencias en las competencias investigativas desagregadas por género. Este análisis proporcionó una visión clara de las disparidades y patrones de desempeño entre niños y niñas, enriqueciendo la interpretación de los hallazgos.

Procedimientos

Las actividades se desarrollaron bajo estrictos estándares éticos, incluyendo el consentimiento informado de los participantes y sus tutores legales. Las estrategias utilizadas garantizaron un ambiente de confianza y respeto, maximizando la participación activa de estudiantes y docentes.

La combinación de métodos y la integración de perspectivas múltiples no solo permitió diagnosticar el estado actual de las competencias investigativas, sino que también generó un proceso reflexivo para proponer estrategias orientadas al fortalecimiento de estas habilidades en el contexto educativo.

RESULTADOS

En este apartado se presentan los hallazgos más relevantes del estudio, orientados a analizar las competencias investigativas en niños y niñas de educación básica en un contexto público salvadoreño. Los resultados se organizaron en torno a cuatro dimensiones clave: habilidades cognitivas, procedimentales, comunicativas y la motivación hacia la investigación. Este enfoque permitió obtener una visión integral de las capacidades y percepciones de los estudiantes, así como de las limitaciones estructurales que influyeron en su desarrollo.

La integración de métodos cuantitativos y cualitativos en el análisis fortaleció la comprensión del fenómeno investigado. Por un lado, se evaluaron estadísticamente los índices de aciertos en pruebas diagnósticas, mientras que, por otro, se analizaron las percepciones y emociones de los estudiantes a través de grupos focales. Asimismo, se incorporaron las perspectivas de los docentes mediante entrevistas a profundidad, lo que permitió identificar las barreras y oportunidades presentes en el contexto escolar.

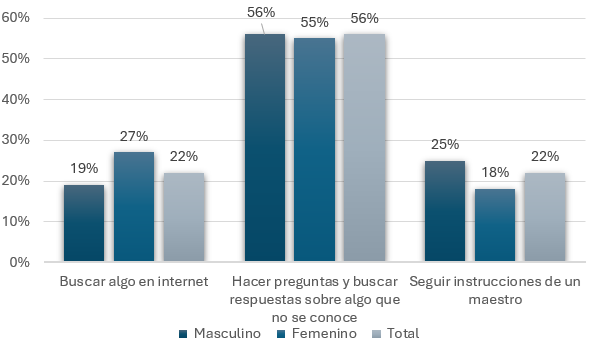

Los resultados aportaron evidencia valiosa sobre el estado actual de las competencias investigativas y sugirieron líneas estratégicas para su fortalecimiento (Figura 1).

Habilidades cognitivas en investigación

Figura 1. ¿Qué es investigar?

La gráfica ilustra las percepciones sobre el concepto de investigar, destacando que el 56 % del total de los estudiantes identifica este proceso como "hacer preguntas y buscar respuestas sobre algo que no se conoce". Este enfoque es compartido de manera similar por niños (56 %) y niñas (55 %). En otras categorías, se observan diferencias: el 27 % de los niños asocia investigar con "buscar algo en internet", en comparación con el 19 % de las niñas. Asimismo, "seguir instrucciones de un maestro" fue mencionado por el 25 % de los niños y el 18 % de las niñas. Estos datos proporcionan un panorama de las distintas maneras en que los estudiantes conciben la investigación, reflejando matices que pueden estar vinculados a factores educativos o contextuales (Figura 2).

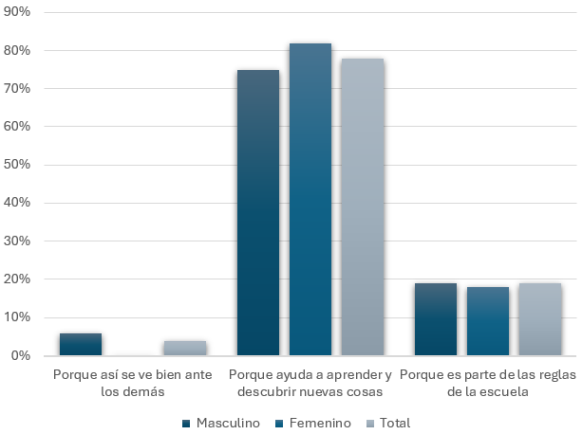

Figura 2. ¿Por qué es importante hacer preguntas durante una investigación?

La gráfica evidencia las razones percibidas por estudiantes sobre la importancia de hacer preguntas durante una investigación, destacando tanto tendencias generales como diferencias de género. Una abrumadora mayoría, el 78 % del total, señala que preguntar "ayuda a aprender y descubrir nuevas cosas", lo que refleja una apreciación generalizada del valor cognitivo y exploratorio de la indagación. Sin embargo, se observan diferencias significativas entre niños y niñas: el 82 % de las niñas priorizan este enfoque frente al 75 % de los niños, lo que sugiere una mayor predisposición de las niñas hacia el aprendizaje activo y la curiosidad científica.

Por otro lado, un 19 % del total asocia las preguntas con "parte de las reglas de la escuela", lo que podría indicar un entendimiento más normativo o conformista del proceso investigativo. Este enfoque también se distribuye de manera equilibrada entre géneros (19 % en niños y 18 % en niñas). Es interesante notar que solo el 4 % considera que preguntar es importante "porque así se ve bien ante los demás", y esta percepción es exclusivamente masculina, aunque mínima (6 %). Estas diferencias ponen de relieve no solo la comprensión de la investigación en la niñez, sino también las posibles influencias culturales y educativas sobre cómo se valoran las preguntas como herramienta de aprendizaje (Figura 3).

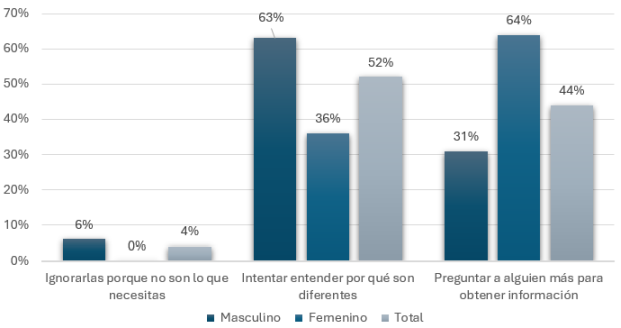

Figure 3. ¿Qué haces si las respuestas que encontraron son diferentes a lo que esperabas?

La gráfica muestra las respuestas de los estudiantes al enfrentarse a resultados inesperados en sus investigaciones. Una mayoría, el 63 % de los niños, indica que intenta "entender por qué son diferentes"; mientras que el 36 % de las niñas selecciona esta opción. Por otro lado, un 64 % de las niñas prefiere "preguntar a alguien más para obtener información", en comparación con el 31 % de los niños. Solo un 4 % del total, sin diferencias de género notables, opta por ignorar las respuestas inesperadas por no considerarlas relevantes. Estas respuestas resaltan tendencias diferenciadas en los enfoques de resolución de problemas entre los grupos estudiados (Figura 4).

Habilidades procedimentales

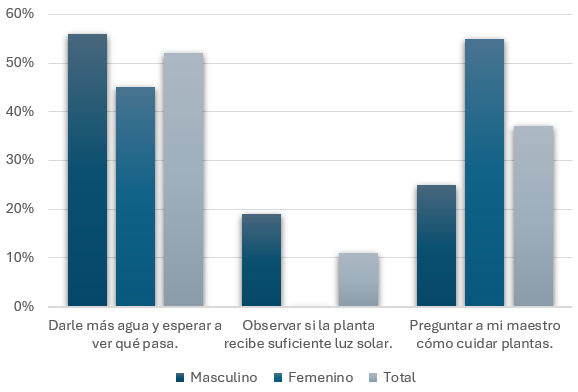

Figura 4. Imagina que quieres saber por qué una planta de tu escuela no está creciendo bien

¿Qué harías primero?

La gráfica muestra las respuestas de los estudiantes al enfrentarse a un problema relacionado con el crecimiento de una planta en la escuela. El 50 % de los estudiantes en total indica que optaría por "darle más agua y esperar a ver qué pasa". Al desglosar por género, tanto niños como niñas presentan porcentajes similares en esta opción. En contraste, un 30 % de los niños selecciona "preguntar a mi maestro cómo cuidar plantas", mientras que un porcentaje menor de niñas, el 25 %, opta por esta alternativa. Finalmente, la opción "observar si la planta recibe suficiente luz solar" es la menos seleccionada, con menos del 10 % en ambos grupos. Estos datos reflejan las distintas aproximaciones iniciales de los estudiantes para abordar problemas prácticos, priorizando acciones directas o la búsqueda de ayuda experta.

Prueba estadística

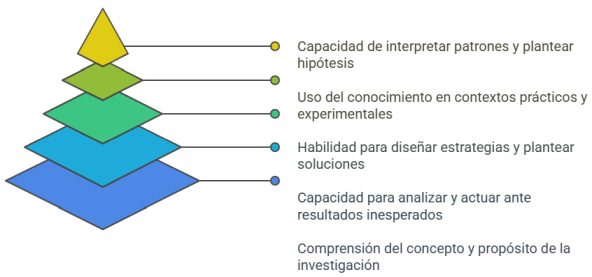

Se desarrolló una prueba diagnóstica compuesta por 11 ítems diseñados para evaluar las siguientes áreas clave en competencias investigativas:

Figura 5. Área clave en la evaluación de las competencias investigativas

El análisis estadístico, realizado a través de una prueba t para muestras independientes, reveló que no existen diferencias significativas en el índice de aciertos entre niños y niñas (t =-0.003, p = 0.998). Este hallazgo se respalda con un intervalo de confianza del 90 %, cuyos límites de equivalencia se encuentran entre -0.050 y 0.050, lo que indica que las medias de ambos grupos son estadísticamente equivalentes. Adicionalmente, el tamaño del efecto calculado (Cohen's d = -0.003) fue prácticamente nulo, reforzando la conclusión de que el género no constituye un factor relevante en el desempeño de la prueba diagnóstica (Figura 5).

En el marco de un enfoque cualitativo, se llevaron a cabo tres grupos focales con el propósito de explorar a profundidad las experiencias, percepciones y emociones de los estudiantes en torno al proceso de investigación. Estas sesiones permitieron identificar patrones comunes y diferencias individuales que enriquecen la comprensión del aprendizaje investigativo desde las voces de los propios participantes.

Experiencias previas de investigación

Cuando se les preguntó si habían realizado actividades relacionadas con la investigación en la escuela, los estudiantes ofrecieron ejemplos que reflejan interacciones prácticas, pero que carecen de una estructura investigativa formal.

Estas actividades prácticas fueron valiosas en términos de involucrar a los estudiantes, pero la falta de un andamiaje pedagógico que contextualizara las experiencias dentro de un marco investigativo formal limitó su potencial educativo.

Limitaciones en las experiencias de investigación

La mayoría de los estudiantes coincidió en que rara vez se les asignaron actividades de investigación. Un participante expresó: Nunca nos han dejado hacer algo de investigar (Focus Group 1). En lugar de fomentar habilidades de indagación estructurada, las tareas escolares frecuentemente dependieron de búsquedas en internet, principalmente en plataformas como Google o YouTube. Esto refleja un aprendizaje más pasivo y dirigido, que prioriza la obtención de respuestas sobre el desarrollo de habilidades investigativas críticas.

Percepciones sobre el concepto de investigación

Ante la pregunta de qué significa investigar, los estudiantes ofrecieron respuestas que reflejan tanto curiosidad como una concepción limitada del proceso investigativo:

Aunque estas respuestas muestran un interés por el aprendizaje, también evidencian una comprensión reducida de la investigación como un proceso estructurado que involucra la identificación de problemas, la formulación de preguntas, la recolección sistemática de datos y su análisis crítico. Este hallazgo refuerza la necesidad de promover en las aulas una visión más amplia y rigurosa del concepto de investigación.

Emociones asociadas al proceso de investigación

Las emociones generadas en torno a la investigación oscilaron entre el entusiasmo y la ansiedad, influenciadas por factores como las experiencias previas, el nivel de recursos disponibles y la orientación recibida.

Análisis de las entrevistas a docentes

Las entrevistas realizadas a dos docentes de primer ciclo permitieron identificar barreras críticas que limitan el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de educación básica. Los hallazgos, organizados en categorías temáticas, destacan problemáticas que afectan, tanto al contexto educativo como al proceso de enseñanza-aprendizaje.

DISCUSIÓN

Los hallazgos obtenidos reflejan tanto los avances como las limitaciones en el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de educación básica, contextualizados en el sistema educativo público de El Salvador. La triangulación entre los datos cuantitativos, cualitativos y el marco teórico permite interpretar estas dinámicas desde una perspectiva integral, considerando factores estructurales, pedagógicos y contextuales.

Las competencias investigativas, entendidas como un conjunto integrado de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales (Ballesteros & Gallego, 2022), se encuentran en una etapa incipiente entre los estudiantes evaluados. Aunque los resultados cuantitativos sugieren que tanto niños como niñas poseen una comprensión básica del concepto de investigación y una disposición favorable hacia la indagación, las actividades prácticas realizadas carecen de una estructura metodológica sólida que conecte las experiencias con procesos investigativos formales. Por ejemplo, mientras el 56 % de los estudiantes identifica la investigación como "hacer preguntas y buscar respuestas", las actividades mencionadas, como la construcción de volcanes o el cultivo de frijoles, se limitan a experiencias prácticas desconectadas de la formulación de hipótesis y el análisis crítico de datos. Esto coincide con lo planteado por González y Fernández (2020), quienes subrayan la necesidad de estrategias pedagógicas que vinculen la práctica experimental con principios teóricos y éticos.

Las pruebas diagnósticas revelaron que los estudiantes enfrentan dificultades significativas en habilidades avanzadas, como la resolución de problemas y la interpretación de resultados inesperados. Mientras que las niñas muestran una mayor inclinación hacia el aprendizaje activo y colaborativo, los niños tienden a adoptar enfoques más autónomos y exploratorios. Aunque estas diferencias no resultaron estadísticamente significativas (t = -0.003, p = 0.998), reflejan patrones culturales y de socialización que inciden en la manera en que niños y niñas abordan la investigación. Asimismo, la escasez de recursos educativos adecuados, como laboratorios, materiales científicos y tecnologías de apoyo, limita el desarrollo de habilidades procedimentales como la observación, la experimentación y el análisis crítico. Estas condiciones contribuyen a perpetuar prácticas pedagógicas centradas en la repetición mecánica y la memorización, en detrimento de una enseñanza basada en la indagación y el aprendizaje significativo (Morales et al., 2022).

El entorno familiar emergió como un factor determinante en el desarrollo de las competencias investigativas. La baja participación de los padres, combinada con niveles educativos limitados, afecta la preparación de los estudiantes para actividades escolares. Esto se alinea con lo señalado por Paolini et al. (2017), quienes destacan que la colaboración entre familias y escuelas es crucial para fortalecer las habilidades cognitivas y actitudinales desde edades tempranas. Por otro lado, las entrevistas con los docentes revelaron una desconexión entre los programas educativos y las capacidades reales de los estudiantes.

Los docentes expresaron que las expectativas curriculares no se ajustan a las necesidades de los alumnos, generando frustración, tanto en estudiantes como en educadores. Esta percepción es consistente con el análisis de Ticas (2023), quien argumenta que los cambios frecuentes en las políticas educativas limitan la implementación de estrategias sostenibles.

El contexto socioeconómico y las deficiencias estructurales del sistema educativo salvadoreño representan barreras significativas para el desarrollo de competencias investigativas. La falta de inversión en infraestructura, recursos pedagógicos y capacitación docente perpetúa desigualdades educativas y sociales (Morales et al., 2022). Además, las distracciones tecnológicas y la falta de regulación en el uso de dispositivos en el aula dificultan la implementación de estrategias pedagógicas efectivas, como lo señaló el Docente 1 en las entrevistas.

Desde un enfoque teórico, las competencias investigativas requieren no solo de habilidades prácticas, sino también de un marco ético y contextual que fomente el pensamiento crítico y la alfabetización científica (Bunge, 2001). Sin embargo, los resultados indican que el sistema educativo salvadoreño carece de los elementos necesarios para promover estas competencias de manera integral. La falta de orientación docente y la ausencia de un andamiaje pedagógico estructurado limitan el potencial de los estudiantes como "pequeños científicos" (Puche Navarro, 2000).

Es necesario implementar un enfoque integral para superar estas barreras. Se recomienda una reestructuración curricular que adecúe los contenidos educativos a las capacidades reales de los estudiantes, acompañada de una inversión en recursos pedagógicos como materiales científicos, laboratorios y tecnologías educativas accesibles. Además, la formación docente debe enfocarse en fortalecer competencias investigativas y en el diseño de metodologías pedagógicas innovadoras. También es fundamental promover el involucramiento familiar mediante estrategias que integren a los padres en el proceso educativo y regulen el uso de la tecnología para maximizar su impacto en el aprendizaje.

Los resultados de esta investigación reflejan un contexto educativo marcado por limitaciones estructurales y pedagógicas, pero también por oportunidades significativas para transformar la enseñanza y el aprendizaje en El Salvador. Promover un enfoque integral que aborde estas barreras desde múltiples dimensiones es esencial para garantizar el desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes de educación básica, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema educativo y a la construcción de una sociedad más equitativa y crítica.

A partir de este análisis, se proponen las siguientes acciones para mejorar el contexto educativo en las escuelas públicas de El Salvador:

Estas propuestas buscan generar un impacto positivo en el sistema educativo salvadoreño, abordando las limitaciones identificadas y fortaleciendo las capacidades investigativas de los estudiantes desde un enfoque integral. Al promover estas estrategias, se contribuye no solo al desarrollo académico de los niños y niñas, sino también a la construcción de una sociedad más crítica, equitativa y preparada para los retos del futuro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ballesteros-Ballesteros, V., & Gallego-Torres, A. P. (2022). De la alfabetización científica a la comprensión pública de la ciencia. Trilogía Ciencia, Tecnología, Sociedad, 14(26), 19-33. https://doi.org/10.22430/21457778.1855

Briceño, T. (2009). El paradigma científico y su fundamento en la obra de Thomas Kuhn. Tiempo y Espacio, 18(58), 15-27. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-94962009000200006

Bunge, M. (2001). La ciencia: Su método y su filosofía (Ed. corregida y aumentada, 4.ª ed.). Buenos Aires: Editorial Sudamericana

Gopnik, A., & Meltzoff, A. N. (1998). Words, thoughts, and theories. MIT Press.

Morales, M., Ortiz-Mallegas, S., & López, V. (2022). Violencia escolar, infancia y pobreza: Perspectivas de estudiantes de educación primaria. Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional Latinoamericana, 59(1), 1-17. https://doi.org/10.7764/PEL.59.1.2022.2

Moreno, J. (2005). Habilidades investigativas en la educación superior universitaria de Colombia. Revista de Investigación, 29(58), 101-123. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8331420.pdf

Paolini, C. I., Oiberman, A., & Mansilla, M. (2017). Desarrollo cognitivo en la primera infancia: Influencia de los factores de riesgo biológicos y ambientales. En Subjetividad y procesos cognitivos (pp. 162-183). Universidad de Buenos Aires.

Puche Navarro, R. (2000). Formación de herramientas científicas en el niño pequeño. Arango Editores.

Sánchez-Castaño, J. A., Castaño-Mejía, O. J., & Tamayo-Alzate, O. E. (2015). La argumentación metacognitiva en el aula de ciencias. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13(2), 1153-1168.

Sosa, A. (2022). La escuela transformadora que queremos en El Salvador. Ciencia, Cultura y Sociedad, 7(2), 23-39. https://portal.amelica.org/ameli/journal/628/6283432009/6283432009.pdf

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Contribución de los autores

Los autores participaron en el diseño y redacción del artículo, en la búsqueda y análisis de la información contenida en la bibliografía consultada.